醒着,把梦做完——白石和弥的人形

曾有段时间不喜白石和弥。当我经验了沉浸在一个作者的图像,却又忽然被风格与逻辑的断裂驱离专注的目光时,瞬间的失落感让我久久难以释怀。

明明是可以放声悲鸣的作品,明明是可以暴烈、可以温柔、深入浅出的剧情,为什么不愿让银幕内外的人,一起顺势走下去?

这份不解始终萦绕在心头,终于下定决心解开这份心结,回忆白石和弥吸引人之处。一开始也许源自一个导演怎么放胆细看善恶,没有过于奢侈的惊喜,仅令人沉着地想着:原来善、恶如此这般相互挂钩,原来种种觉而未察、被判以「黑暗」之名的,都尚待讨究。

后来,我发现白石的电影之所以真正抓住我,从来与善恶的辩证无关。而是真假是非的背后,人心尚且埋藏着一片黑。幽深的黑,于人物惶然的表情底一再绽露,那是关于入世的清醒,这种清醒又像在梦中。

电影《她不知道那些鸟的名字》有段对白,贪欢的人们相遇,在缠绵未竟的夜,男人说:

「我们还不认识彼此呢。」

「那,水岛先生的兴趣是什么?」

「嗯??一个人旅行,前往国外边境。去年去了塔克拉玛干沙漠。」

「塔克拉玛干??」

「维吾尔语发音为塔其立玛干,是『死亡之海』的意思。」

「塔其立玛??」

他张嘴,要求女人跟着嘶喊,从她人生的轴心,不断向外攀长。白石和弥的影框内,谁要触情,谁就循那口无度地喊叫直抵梦的边沿。在边沿,人们成了幸存的幽灵,对世间怀抱眷恋,赖在梦的里外不肯离去。

可是所谓的命和梦再怎么相像、再怎么发生关系,终究分属相异的维度。于是,这一头试图与梦连接的我,即使漫无目的,却也想方设法,用更多的时间去追寻,或许只是为了追寻心中那一个答案。

白石镜头下的劣行所映出的恶性,携带一种普遍的笼罩,即其充满社会写实倾向的故事中,人物相似的内在处境未曾有异,不单是真实改编、披露黑暗的《极恶刑事》如此,甚至扩及每一部作品:

《东京失乐园》少年们的天真和困惑,《凶恶》不停变异的善恶形貌,《母猫》的麻木与都会落寞,《变态粉丝绑架案》霸凌和造神的确认偏误,《孤狼之血》罪魁的正义假面,《重生之海》坠落荒芜的命运尽头,《那一夜》被称之为家的罪与罚。

它们有的流畅地统摄议论和剧情,有的以讽刺恶搞凸显荒谬的本质,无论由真实事件为始,到舞台剧、小说于图像的转化,孤独的情状往往无视虚实、毫无边际地渗透文本,骚动在所有失温的人身上。

透过这些目光,我们看见男性如何作为善恶依存的载体、女性如何诠释畸形孤零的社会心理,当两者并拢,眼前幽幽揭开的便是──白石和弥所关切的人形。

为了再多看世界一眼,北境出生的导演非得从世界的尽头望回看,回看深夜的都会失落、繁华底的腐朽,或与恶意对质、挖掘日常的扭曲,作品一概缺少愉快的结局。

孤独两字的意义之于故事,说是个体的单一与寂寞,不如说是心灵永无着落的飘流感。

表面上,我们不会对这些处在主流外的各种边缘人物产生认可,但情节的悬疑跌宕、难辨真假,却使我们同时进入每个不被自己认同的角色处境,和他们一起担负「生活」的罪名,犹豫地向前行。

现实无法满足的,得从想像来寻求补偿,只是白石的图像内不可能找到诗意化的正义、甜蜜的复仇,更不用期许所谓惩恶扬善的因果报应。

人们交集不为成全彼此,为的只是全然地服从欲望、填满一个不复完整的自己──走上一条专属于我的路,扁平的命运也许卑劣也许可憎,但我从未怜悯自己。

此一情境下有很长一段时间,我不曾觉知灵魂醒于梦的远端,因为我所以为的这里,就是世界、就是人活着的全部。

《她不知道那些鸟的名字》其中一段落,男人轻轻吻醒睡着的女人,景框渐渐退离录象,淡出女人美好的回忆,而后回到屏幕之外──窄小的公寓、紊乱的家居,一事无成而俗不可耐的另一个男子,身着肮脏的工作服闯进家门:「我回来了。」

电影结束之际,我们一并退离银幕、返回自己的世界,回想起每一则未曾圆满的故事,它们不仅充满破口,这些破口,甚且可用悲情、用谐谑、用荒唐??用各种空乏美感的方式来终结。总归一句,那,就是「现实」,就是相对于梦的一阵醒。

过往的图像一一浮现,至此,我终能释怀,对于它们为什么常常令人惊愕、感到生气,为什么我们从没在任何故事中,好好把梦做完过。此刻睁睁望向银幕的人,终也成为世界的破口,跌进那些以边缘人为主体的梦境,来到梦的边陲。

来吧,清醒地进入一个梦,在白石和弥的电影,这是唯一离开黑夜的方法。当你我各自活在彼此的路上,当孤独与孤独遥遥地,相偎在一起。

我们,于是有了人的全形。

?谢谢观赏,关注我,了解更多精彩。

“高开低走”的七部电视剧,期望越大,失望越大,你都看过几部?

很多电视剧,在未播出的时候,引发了无数观众的期待,但播出之后,却频频翻车,这种情况被大众称作是“烂尾”。今天小编盘点了七部高开低走的电视剧,看看你都追过几部呢!1、《锦心似玉》娱乐天地2023-05-26 05:48:310000独家专访周涛:我还在奔赴生命更鲜活绚烂的表达

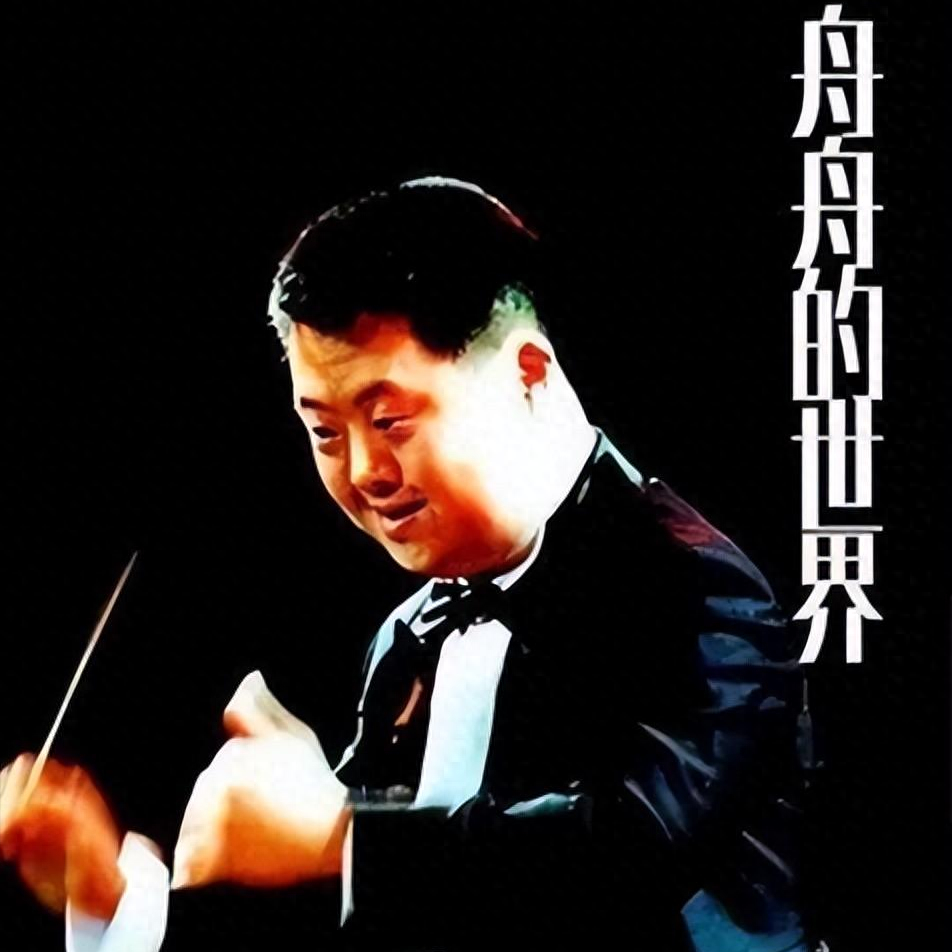

每次和人聊起周涛,大家都会下意识地知道:哦,那个主持人周涛。是的,无需任何前缀。不必说曾经追过她主持的《综艺大观》,也不用谈她17次主持央视春晚的纪录。当人们提到周涛,天然就有了一种熟悉而亲近的感觉——观众习惯性追看电视的那些年,她一直都在,端庄大气,笑语盈盈。于是,我们常常会在社交平台上看到,网友像追问老朋友的近况那样,自然发问:现在的周涛在忙什么?别说,周涛真的很忙。娱乐天地2023-10-25 20:24:1200003岁智商的“天才指挥家”,一度登上春晚!多年后才发现是骗局

文|陌上花央编辑|陌上花央1998年,一位湖北武汉的残障孩子,因纪录片《舟舟的世界》的播放,一夜之间火爆全国。他就是曾被各大媒体称为“天才指挥家”——智商只有3岁的舟舟。后来,舟舟不仅和中央芭蕾剧院交响乐团合作指挥,更是在2000年,和施瓦辛格牵手走进人民大会堂,指挥中国歌剧院交响乐团义演。那几年,舟舟不仅是红极一时的音乐家,还成为中国残联艺术团的重要一员。娱乐天地2024-01-03 12:14:430000潜规则、“歧视穷人”,这一次敢说真话的金星彻底扒开内娱底裤!

本文素材来自于网络,若与实际情况不相符或存在侵权行为,请联系删除。改写后的文章:欢迎大家在阅读本文前点击“关注”,以便更好地进行讨论和分享。为了回报大家的支持,我将每日更新高质量内容。文|卿羽飞编辑|卿羽飞前言娱乐天地2023-09-20 14:42:200001娱乐圈玩老少恋与丈母娘同龄的十大男星

有人说:当男人20多岁的时候,他们喜欢20多岁的美女;当男人30多岁的时候,他们喜欢20多岁的美女;当男人40多岁的时候,他们喜欢20多岁的美女……其实,在男人的不同年龄阶段有渴望不同的爱情。娱乐圈里的爱情总是让人捉摸不透,而老夫少妻组合难免令人议论纷纷,这些“老牛吃嫩草”型的婚恋,女婿与丈母娘老丈人之间的年龄相差无几,多少显得有些尴尬。下面我们一起看看娱乐圈与丈母娘同龄的十大男星。王迅娱乐天地2023-05-25 18:45:160000