用科学的角度看《异星入境》,虽预见死亡,仍选择相爱

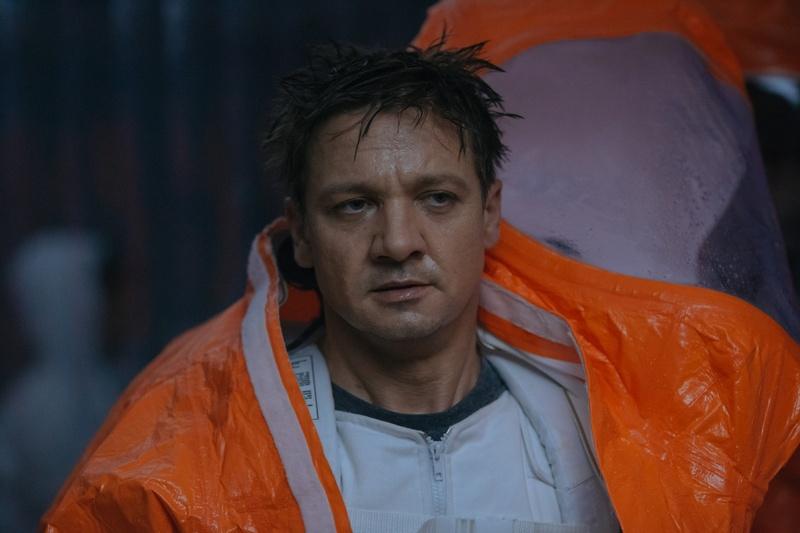

关于语言与科学,何者应作为人类文明基石的辩论,曾短暂地出现在丹尼.维勒纳夫(Denis Villeneuve)的《异星入境》(Arrival)中:「语言是文明的基石,是凝聚一个民族的黏合剂,是冲突发生时的第一件武器。」

物理学家伊恩念出了语言学家路易丝所撰写的研究论文序言,「但这显然是错的。」伊恩随后反驳道:「文明的基石不是语言,而是科学。」

当伊恩接续说到自己与外星人交流的设想──诸如他们是否以光速旅行、他们从何而来、二进位制的信息交换,路易丝则是打断了伊恩:「在我们丢一堆数学问题给他们前,就先单纯地与他们说话吧。」

此后,两人并没有在共事中继续争论何者为人类的基础,但是当路易丝明白了外星人科斯特洛所意旨的「语言」等于「武器」时,无疑是推翻了科学的自信与傲慢。

综观二十世纪下半叶,甚至可以回溯至二次大战甫结束的1945年,以上所发生的事件对人类而言并不陌生:世界大战的发生瓦解了人们对于理性、科学及实证主义的信心,并且认识到过去被视为理所当然的事物、有许多在本质上既非永恒也非必然。

因此我们必须寻找新的立足点来看待人类。结构主义以语言所建构的表意系统为依归,但是对于主张「去中心化」的后现代主义学者而言,中心是可以于一夕之间改变的,因此一切都存在着不确定性,科学、语言皆是如此。

人类的存在并没有任何明确的立足点,而仅只是偶然的、转瞬即逝的一粒宇宙尘埃。

不同于以上的是,就存在主义心理学者罗洛·梅的观点而论,语言存在一种名为「意向性」的特质:

隐约中,我们感到愿望不仅是想得满足而已。而当我们认识到人类愿望中的意义面向──亦即愿望并非一种单纯的欲力时,这个主题(意向性)则开始得到清晰的呈现;我们在语言、艺术及其他象征中,看见此愿望的意义面向。

意向性被定义为连接主客体之间的桥梁,并使得主体经验与外在世界得以跨越界线并产生连接。在《异星入境》中许多未来及语言之间关联性的暗示下,语言的意向性确实可以使语言成为人类的基础。

因此,我们可以透过梅《爱与意志》对于爱、意志与意向性的阐释脉络来理解《异星入境》。

当我们认识某件事物时,意味着我们已经以某种方式参与其中。这表示在认识的过程中,我们被所认识之事物赋形,但就在此一认识行为中,我们的理解力亦同时赋予此认识对象以某种形式。

由梅引用神学家阿奎纳对意向性的阐释,我们可以发现主体与客体──也就是我们与物/环绕我们的世界──之间,并非以对立的形式存在,而是互相形成的。

如胡塞尔(Edmund Husserl)所言「意义乃心智之意向」,当我们想像了某一事物的存在方式,我们也赋予了他们存在的方式;同时地,他们也回过来定义了我们的存在。

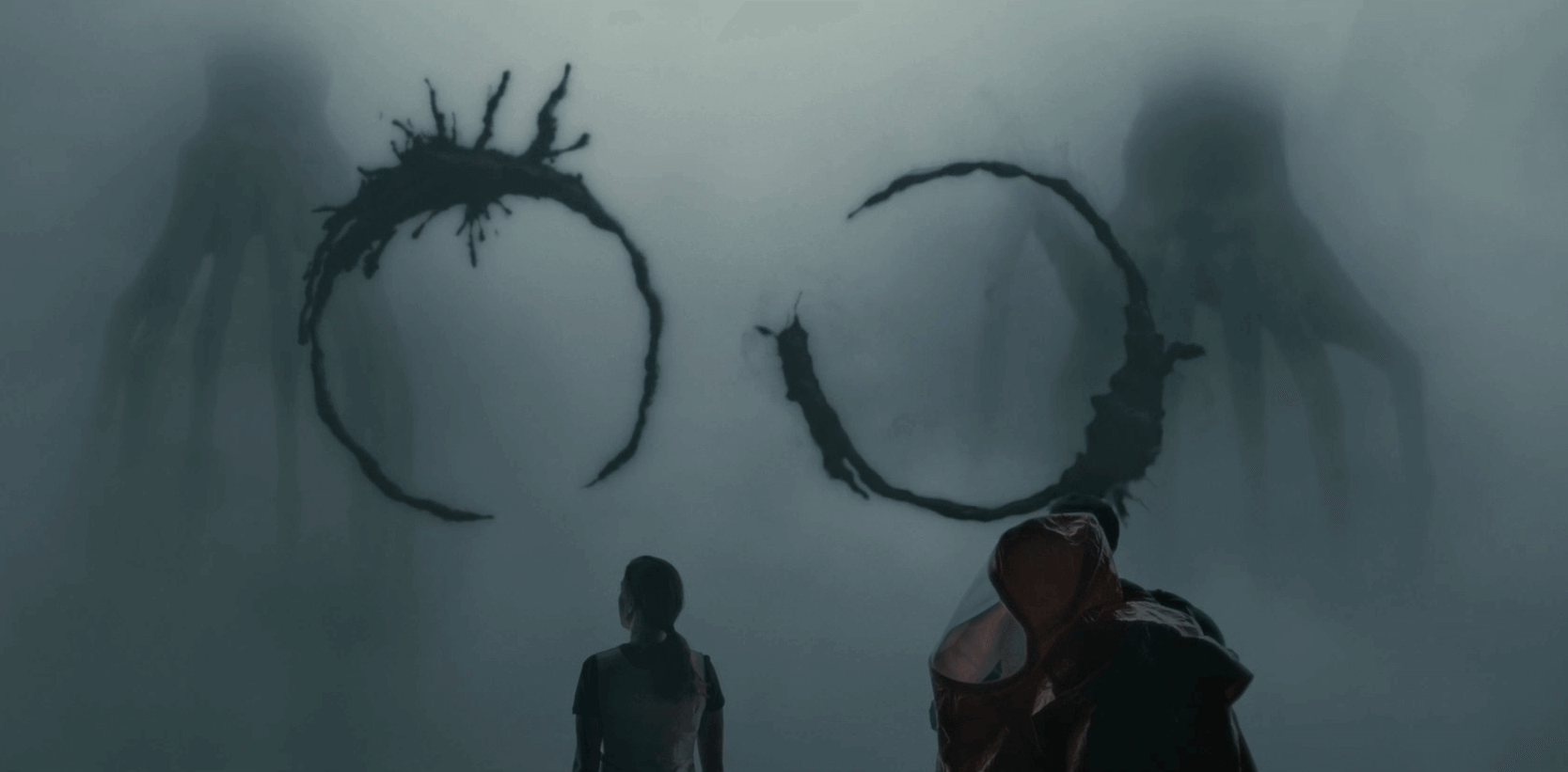

路易丝在第二次与外星人见面时,她拿着写了「人类」(human)的字板、并指着自己,告诉外星人自己的身份:此时路易丝认为自己正在向外星人「自我介绍」,但是在她不明白外星人的口述语言、外星人似乎也无法明白英语的情况下,两者之间的交流便仅限于观看。

尚不能把彼此的意识分予对方,也就是路易丝脑中所把握的外星人与实体的外星人并不相同,因为她无法将实际的外星人与概念的外星人连接在一起,反之外星人亦是,两方的形象仅止于在各自的意识中以概念的形式存取。

除此之外,路易丝与外星人之间的观看,我们可以对应到梅所说的愿望与意志之间的关联:

所谓意志,是指个人组织自我的能力,以使个人能够朝向某个特定方向或既定目标。愿望则是以想像力对眼前正在发生的行为或状态,编造随后的可能性。

透过梅对于愿望与意志的阐述,我们可以理解路易丝有着理解外星人的愿望──起码以美军托付她的任务来说,要破译外星人来访地球的目的与动机,她必须有理解外星人的愿望、理解外星人的语言的愿望在先,才能使她进行下一步的行动。

由此看来,路易丝在与外星人沟通前、便已经有了理解外星人的愿望,而她作为一位语言学者所具备的能力,理解他人与理解外星人的能力,便是她的意志。

综合上述,路易丝虽已具备理解外星人的愿望及能力/意志,但她仍无以和外星人交流,便显示了她缺少与外星人之间的信道,也就是意向性。

意向性不仅连接个体与外在世界,同时在个体的意识与行动之间扮演沟通角色:当一个人意欲去做某件事情时,仅凭纯粹的想像与想望无法使个体产生实际行动,即使其中潜藏着一个推动人们朝向某个方向行去的力量,此力量仍旧没有被付诸实现,个体仍旧处于想像与意识的阶段。

于是,为使意识与行为的连接变得可感知,两者之间必定存在着意向性,并且意向性同时包含着意涵和行动。在路易丝第三次想要与外星人达成沟通与理解的同时,她脱下了自己的防护衣,让外星人看见自己,并且走向了外星人、将手放在玻璃上。

此处,路易丝的行为显示了她的注意力不再受限于理解外星人的「愿望」,而扩展到了理解外星人的「可能性」。以日常生活的例子而言,我们初次与某人相见时,我们可能会对此人抱持各式各样的想像:好奇、怀疑、不安、恐惧,同样地,对方也会如此看待自己。

若这些概念仅停留在我们的意识之中、仅停留在观看的层面,我们将永远失去理解对方的机会。于是,当我们意识到自己与对方的关系可以跳脱出这个框架,也就是意识到我们与对象之间存在着「可能性」的同时,意向性便将我们对于对方的想像带往行动,将我们带往对方身边。

我们以语言开启崭新的关系,并自此开始验证或推翻我们所有的想像。

因此,我们可以说,路易丝在瞬间对于与外星人的可能连接进行了「想像参与」,使整件事向她、向外星人延展开来,使理解发生,让他们得以建立沟通的基础。路易丝的愿望与意志使她「想要」伸出手,而意向性则是此推动她的力量,并完成了愿望与意志到行动的过渡。

当人们在看见事物的当下,便已经和事物建构起关系,也就是搭建了主体和客体之间的桥梁,此即「观看先于言语」。伯格认为:

由观看,我们确定自己置身于周遭世界中;我们用言语解释这个世界,但言语永远无法还原这个事实:世界包围着我们。

的确,在建立主客体关系上,言语存在着缺陷:言语始终无法解释部分及完整的真实。不过,伯格显然是忽略了语言的意向性,才将语言放置于观看的重要性之后。

观看构成了主客体的初步联系,但是仅限于两者之间被动而静止的状态,无法进一步促成两者之间的相互作用与交流。当主体或客体透过行动、肢体以及语言为彼此命名时,两者之间的关系才正式以相互的方式重新建构。

伯格所说的主客体关系仅存在着片面而不完全的理解,并且因缺乏意向性、两者之间的可能性永远无法达成。

当路易丝开始学习宇宙语言后,也开始看见未来──此处我们很容易将「语言」与「预知未来的(超)能力」直观地联想在一块,但是两者背后的含义实际上远为更丰富。

先前我们观察到,意向性参与了个体之间的理解,使得理解产生可能并且被实践。如同伊恩所言,「(外星人的)符号语言不受时间限制,他们的书面语言和飞船的身体一样,不区分前后方向,语言学家称其为非线性文字。」

外星人得以在接收信息后以单一符号表达多种概念、且此过程只消两秒甚至更少的时间完成,从意义的复生、传递,到成为被他人所理解的语言,这三个阶段几乎是合而为一的。

因此,外星人的意图及行动本就是互相连接,甚至是同一物──他们思考的同时,也付诸了语言。

于是我们可以从此看出语言中确实存在着意向性:外星人的愿望与意志指向了语言,并且透过意向性将前后两者连接在一起。路易丝在其著作中表明:「语言是冲突发生时的第一件武器」,而以外星人的定义而言,语言不仅只是一件武器,而是其作为一件武器、一件工具,它是指向未来的。

当外星人产生思想的同时,便已经指向了未来将要发生的事情。

透过吕格尔对于英文单词will的解读,我们可以更为明白语言中的意向性:

在「我将要去旅行」这句话里,这趟旅行不仅是一个客观的事实──也就是说,看见我自己已经在旅途的路上──亦是一个将被完成的行动,是我要去实践的计划。

易言之,这是一个在我能力范围内,可以被我实践的可能性。吕格尔指出,在这个旅行计划中,我们所处理的是未来结构。

由这个例子我们清楚看到,愿望与意志不同于精神分析学者认为愿望纯粹出于欲望匮乏而指向过去,而是对于未来的形构有所想像及参与。

在路易丝进行第一次体检、军方问道她是否怀孕时,路易丝迟疑了一下才接着否认。对照后续的发展──路易丝确实与伊恩组成家庭并生下了女儿汉纳,路易丝的迟疑显示了她在尚未拥有预知能力前便已能够对自身未来进行想像参与及建构,而此即意向性在人类语言中的踪影。

除此之外,路易丝在末段解决了全球的局势危机后,延续了片头的自白:「所以,汉纳,你的一生从这里开始??从他们(外星人)离开的那一天」──路易丝此时已经在预知能力中「诞下」了汉纳的生命,这点同样印证了语言的意向性。

或许对外星人来说,由于愿望/意志、语言及意向性三者已经被他们广泛地使用于日常生活,所以难以区分,但是对于人类来说,意识到语言中的意向性仍具有相当的难度。

以笛卡尔的观点而论,外星人的思考方式实践了「我思故我在」,而人类则在「我思」与「我在」之间区分出「我能」—「我愿」,后两者即为意向性的桥梁,同时为人类对于自我认同的根本经验。

更精确地说,语言包含在所有建构自身与周遭世界的行动范畴内,若能改变思考模式──将思想与行动之间的空隙填补起来,使成为一体──便能以非线性的方式理解时间,而非透过学习外星人语言进而重新理解时间。

时间是我们这个「我」存在的条件。个体与其存在条件的关系一旦断裂,我们的生命环境自然就会毁灭,死亡也随之降临。

没有了时间,记忆也不复存在。一旦失去记忆,人就成为虚幻存在的囚徒──因为他跌出时间之外,无法理解自己与外在世界的关系,也就是说,他注定疯狂。

如同塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)所说,路易丝于片头的自白中表明了人被抽离时间后的精神状态:

「我曾以为我对你(汉纳)的记忆从这一刻开始。人的记忆是个很奇怪的东西:我们的记忆被时间顺序和因果关系牢牢地束缚着。但现在,我不知道什么是开始、什么是结束。」

开始预见未来的路易丝,时间形同发生颠覆、记忆的顺序也因而被倒置。

然而,时间的存在并不全然如塔可夫斯基所认为的那样悲观。相反地,时间的可感知性与被意识性在路易丝预见未来后开始产生。在未来的片段里,路易丝逐步看着自己的女儿从出生、成长到死亡,以及自己与伊恩的相爱和分离。

路易丝说道:「尽管知道了整个旅程,也知道它将把自己带往何处,我拥抱、并且迎接每一个瞬间。」并且向眼前的伊恩问道:「如果你可以从开始到结束、看见你的整个人生,你会改变任何事情吗?」

路易丝看见未来的同时,也看见了死亡,因此我们同意未来与死亡是平行出现的、且被置于同等的位置上:迎向未来的同时,死亡也在远处的日暮中等着我们。即使拥有预见未来的能力,死亡也终将来临。

然而,意识到自身的限制性──失去、病痛、衰老、死亡──反而能使我们重新审视自己的生命。而人类的可贵性便在此:我们有能力意识到自己某种程度上是被决定的,但是仍能够选择自己要和这些因素保持什么样的关系、以什么样的态度对待他们。

虽然预见了未来将要发生之事,但路易丝显然没有打算逃脱或改变命运,反而选择与伊恩相拥。此处可以对应到马斯洛在心脏病袭击后所写下的炽热文字:

死亡,和它始终将现身的可能性,使得爱、热情的爱,成为可能。倘若我们知道自己将永远不死,我怀疑我们是否还能如此热情地相爱、是否还能经验到这等狂喜。

拥抱爱与生命,短暂地缓解了面对死亡的痛苦与焦虑,而对死亡的觉识感将使我们对爱有更广阔的开放性。路易丝从未来中对死亡有所觉悟与认识,于是在伊恩的怀抱里坦然地接受命运的到来。伊恩作为路易丝的命运,也同时响应了路易丝。

若我们回顾梅对于爱与死的内在关联性,或许便能理解伊恩何以向路易丝问道「你想要一个孩子吗?」

前述我们已经讨论路易丝预见未来的同时、也面对了挚爱之人的死亡与离去,她接受了自己的命运并迎接它的到来。

然而我们无法忽视,面对命运等同着拥抱死亡,死亡终其一生都如影随行地跟着我们,在太阳下山之后、黎明返回之前,在任何阳光无法触及之处。一切都如汉纳的童言童语:「我是无法阻挡的吗?」

无人能阻挡宿命所带来的一切不可抗力因素。此时的路易丝答应伊恩的提议、以及汉纳的新生,便是在抵抗汉纳在十二岁将临的死亡。

至此,我们可以从《异星入境》的情节中明白:爱──即与他人相爱、携手勇往直前,以生命力量抵抗死亡,以及意向性──对于各种可能性与未来的想像,建立与外在世界的实在关联,分别对于人类对抗自身的有限性有何重要性;

以及语言的本质──如梅所言,我们在语言中寻找、形塑自己的意义母体,语言亦是我们和其他人类共同分享的所在。

语言必然存在着局限性,但是若不透过语言,我们便丧失了一切了解他人或这个世界的信道,我们将萎缩成一个个孤独的个体,无法扩展彼此的意义。

正是由这个参与的过程,人类的意识──以及《异星入境》所涵盖的、物种之间的意识──才能够进行彼此理解、成长、改变,并且变得越来越澄彻而充满意蕴。

谢谢观赏,关注我,了解更多精彩。

下周开庭!范冰冰美妆品牌被起诉

天眼查APP显示,近日,莹特丽科技(苏州工业园区)有限公司与范冰冰,范美丽(北京)化妆品贸易有限公司新增一则开庭公告,原告方为美颜秘笈(广东)化妆品研究开发有限公司,相关案由为商标权侵权纠纷,该案将于7月25日在江苏省苏州市苏州工业园区人民法院开庭审理。天眼查网页截图公开信息显示,范美丽(北京)化妆品贸易有限公司为范冰冰创始品牌“FanBeautySecret”的运营方。更多新鲜事娱乐天地2023-07-18 13:59:320000盘点瘦身成功气质大变的八大女星,你最喜欢谁?

1、Cindy最近,3unshine组合成员Cindy一张照片引起热议,照片中的她身穿小背心、牛仔裤,一副潮流女孩的模样,不难看出她瘦了不少,气质都变了。2、李兰迪印象中兰迪妹子一直是有些婴儿肥的女孩子,圆圆的脸蛋微胖的身材,正是青春期女孩最真实的模样,但还是被吐槽胖,还上了热搜,不过人家妹妹后来有好好进行身材管理,瘦了不少。3、张子枫娱乐天地2023-06-08 12:55:530000娱乐圈第一顶流胡蝶情史:被戴笠霸占三年,是自愿还是被迫?

我们听说关于女子最美好的形容词就是沉鱼落雁,闭月羞花。无论在什么样的一个时代,只要长得倾国倾城,便会得到大家的关注。而民国时期的胡蝶便是这其中的,著名作家赵玫曾经这样评价:“她是民国影坛的一座丰碑,是中国史上第一位电影皇后,她在水深火热、国难当头的战乱年代,坚守民族气节,风骨丝毫不逊男子。娱乐天地2023-09-21 16:30:260000盘点央视很有气质的八大美女主持人,看看董卿排第几?

近日,微博上出现了“董卿气质”这样一个热搜词。原来董卿参与了《开学第一课》节目的录制。节目播出后,很多网友都说董卿的气质真的是太好了。下面我们一起来盘点央视很有气质的八大美女主持人,你最喜欢哪位呢?1、董卿很多网友评论说,董卿很好地诠释了什么是腹有诗书气自华。美人在骨不在皮,董卿很优雅,很知性。董卿的气质真的很耐打。2、胡蝶0007正在热播的五部新剧,收视率排行榜出炉,看看哪部是你正在追的?

#头条创作挑战赛#最近,不少电视剧正在热播,看得观众应接不暇,不知道该看哪一部,今天小编盘点了五部正在热播的新剧,收视率排行榜新鲜出炉,一起来看看哪部值得追吧!第五名:《山河锦绣》收视率:0.495%这是一部年代题材的作品,于11月15日首播,在中央电视台综合频道播出,由颜丙燕、李乃文、胡明、王雷等领衔主演。娱乐天地2023-05-27 09:01:030000

正在请求数据,请稍候!

正在请求数据,请稍候!