大胆前卫!这是他最被低估的片子...

香港有个很怪的大导演,叫徐克。

不似陈可辛的精怪,没有王家卫的奇怪,更少王晶的鬼怪,徐克是古怪。

徐克的怪里,“邪”是变幻莫测气质,“古”是从不动摇的内核。

从他过往的作品可以发现,他的天马行空大多挣脱不了古典的考据。

他的电影就像一本落尘的野史,字句之间闪动着点点烁光。

他乐于从一些传唱已久的故事里翻找出更别致的东西。

不惜犯险,忤逆金庸,解构了《笑傲江湖》里东方不败的性别政治。

把“白蛇传”的视角偏移到了《青蛇》,让青蛇与法海斗情。

更甚,把《倩女幽魂》里的阴森变成了幽怨。

大胆行径下,徐克并非动摇传奇背后的根基,而是勾连起了现代与过往的内核,让这些故事得以重生。

于是,每每翻看徐克早期电影,总觉得那故事里有千层意思,万种情愫。

例如,最被低估的《梁祝》。

不难发现,传世的民间故事里,广为流传的大多是情爱故事。

徐克的电影相当看重故事发生的时代。

《梁祝》的故事发生于东晋,胡人进攻,汉人南渡求生,士族没落,汉人地位一落千丈,但仍不肯放下汉人的矜贵。

于是,门第观念加重,用联姻和亲来稳固地位。

这种时代背景,大多改编会将其简单淡化为一个背景板,但徐克在电影中处处强调这个时代背景的卑劣。

哪怕电影前半段的轻快,也大多是讽刺这些荒唐。

祝父身为大官,心系的不是百姓国运,手里攥的是最新的士族亲系表,看重的是脸上抹的是什么脂粉丹药。

东晋时期,“五石散”风靡,人人求美,脸涂铅粉,反而让脸上更加溃烂丑陋。

为了求美,反而适得其反,《梁祝》之中,祝父那个发黑的脸应和着其中的讽刺。

而求美的另一层意思是遮丑。

祝英台厌恶父亲涂脸,本身就是对祝父虚伪行为的厌恶。

她不想踏入父亲所谓的虚假世界,但最后婚嫁,祝父硬生生让下人往祝英台脸上涂抹厚厚的脂粉,正是对祝英台本真的践踏。

祝英台初到学院贡献了整部电影最多的笑料,这些笑料看似轻巧,实则沉重。

祝英台第一天上课,询问夫子自己的位置,夫子上一句念着诗句,下一句就盘问着祝英台的家境。

坐车来就做最后一排,马车的话往前三排,有随从仆人再往前三排,和院长夫人同吃同住,挤掉别人的位置,坐在最前排——离最后一排的梁山伯越来越远。

一个座位的安排无形之中,早早预示了梁祝二人的身份差距。

之后学院考试,随从们躲在门外给屋内的学生扔答案,夫子睁一只眼闭一只眼,到头来,他只抓新来的祝英台来树立自己的威风。

祝英台被责骂,被赶出书院的却是打掩护的梁山伯,哪怕梁山伯没有作弊,夫子也能攒出个理由撵走他。

祝家管家上前求饶,不停强调,“我们坐的是两辆马车三匹马”,这才给梁祝二人解了围。

学院本该是清雅之处,却早早沾了铜臭气,势利的贵公子更多人抬举,没钱的穷书生只能做杂役。

这里熏陶出的只能是更多像祝父之类的人。

学堂如此,家中更是如此。

祝英台面对的不仅是祝父等人构建的崩坏世界,还有祝母时刻的压抑约束。

祝母勒令祝英台的脚上绑上绳子,意为矫正祝英台的规矩,约束她的行为。

祝英台的一举一动都是被祝母操纵的,是没有自我意识的,当她遇到障碍时,第一反应是询问祝母的意思。

其实,“选择”这个命题在《梁祝》中时常出现。

因为徐克并不想将梁祝二人的感情简化为荷尔蒙的冲动,他时刻提醒着梁祝二人对于选择的慎重,以此凸显二人感情的真挚。

梁山伯知道自己会被撵出书院,也要夜里去书房时,祝英台问他知道为什么还要做这件事,梁山伯回应:

有时候,应该做不应该做两者总得有个选择。

选择意味着,他们有自己的判断和意识,他们知道危险,知道代价。

一切的转折点全部在于那个“选择”。

梁祝二人选择跨越阶级隔阂,也选择拨开性别迷雾。

电影《梁祝》里,徐克大胆摸索性别意识的界限,实验性地加入了一个角色,亭望春。

亭望春喜欢梁山伯,梁山伯对此反感至极,觉得这是“虚”,是不应该存在。

他将自己对亭望春的反感归咎于性别的不同,直到他遇到了女扮男装的祝英台。

梁山伯不断自问和怀疑,他求教当年也曾爱上过同学的大师,大师没有提点太多,只是大师的法名已经道尽了一切——若虚。

虚,是同性之爱,实,是男女之欢。

虚实之间,性别的纠结下,更见证了情的真假,梳理了角色的自我选择。

而这种性别让位于情爱的设置,徐克不止一次讲述过,比如《笑傲江湖》里的红衣东方不败。

梁山伯对于性别界限的忌惮,实则是恐惧父权的威严。

父权统治捍卫着男性的主导位置,当梁山伯偏离了性别的位置,又跨越了阶级的位置时,也意味着他完成了父权的两重反叛。

《梁祝》虽然是部商业片,但其对于父权的森严描述淋漓尽致,处处细致。

当梁祝情事暴露,祝家第一件事责罚下人,理由是下人没有看好祝英台,铸成大错。

问题是,下人没有能力去阻挡祝英台,更没有办法阻挡祝家抉择,于是,他们就只能成为发泄的蝼蚁,示威的警告。

当管家被打,侍女小灵子恐惧地说,“小姐,下个是我了,我好怕”,祝英台没有说话,她体会不到小灵子的恐惧。

因为阶级身份让她看不到下层的苦楚。

之后,小灵子看到梁祝二人相遇时,第一个反应是跪下求饶。

她知道自己轻贱的命无形中卷进了这场悲剧之中,她比祝英台更加可怜。

她不仅没办法决定自己的命运,甚至,还要成为他人命运的垫脚石,她只能求饶,甚至她不知道自己的错在哪儿,饶恕什么。

梁山伯和小灵子一样是底层身份,他有反抗的意识,却无反抗的能力。

梁山伯恨自己不能多几年时间,奋发图强考上大官。

而出身官宦之家的祝英台,早就看清了官场的行事法则,冷冷地摆清了现实,清高的读书远远比不上世代宗族根基,这不是时间的问题,也不是能力的问题。

祝父派下人殴打梁山伯,下人提醒,梁山伯是个县令,祝父不屑,“县令算什么,跟士族一点关系都没有。”

森严的等级之下,梁山伯经受比小灵子更惨痛的殴打。

一层层之下,梁山伯已经被父权折磨到生命垂危,而完成碾压最后一击的,正是曾被父权折磨的祝母。

在细枝末节处可以推导出,祝母原来也曾女扮男装进了学堂,当年若虚爱上的那个同学正是祝母。

只不过,祝母最后选择了另一条路,丢下了自己的姓氏“单”,成为上虞祝家的当家主母,事事都以祝父为尊。

她忘记了自己本来的样子,唯一记得的只有旧相识若虚。

可以说,祝母就是嫁给了马文才的祝英台。

当祝英台面临了当年祝母的选择时,意味着提醒着祝母过去的一切再次重演,她重新面临了一个新的“选择”。

可彼时的她早已被父权社会同化,成为忠诚的捍卫者,于是她再次选择了投降。

祝母作为一个向父权屈从妥协的人,往往也是戕害反抗者最重的那个人。

正因为她经历过,她更知道该如何杀死爱情,她深谙其中的柔软之处,于是施加更重的痛击。

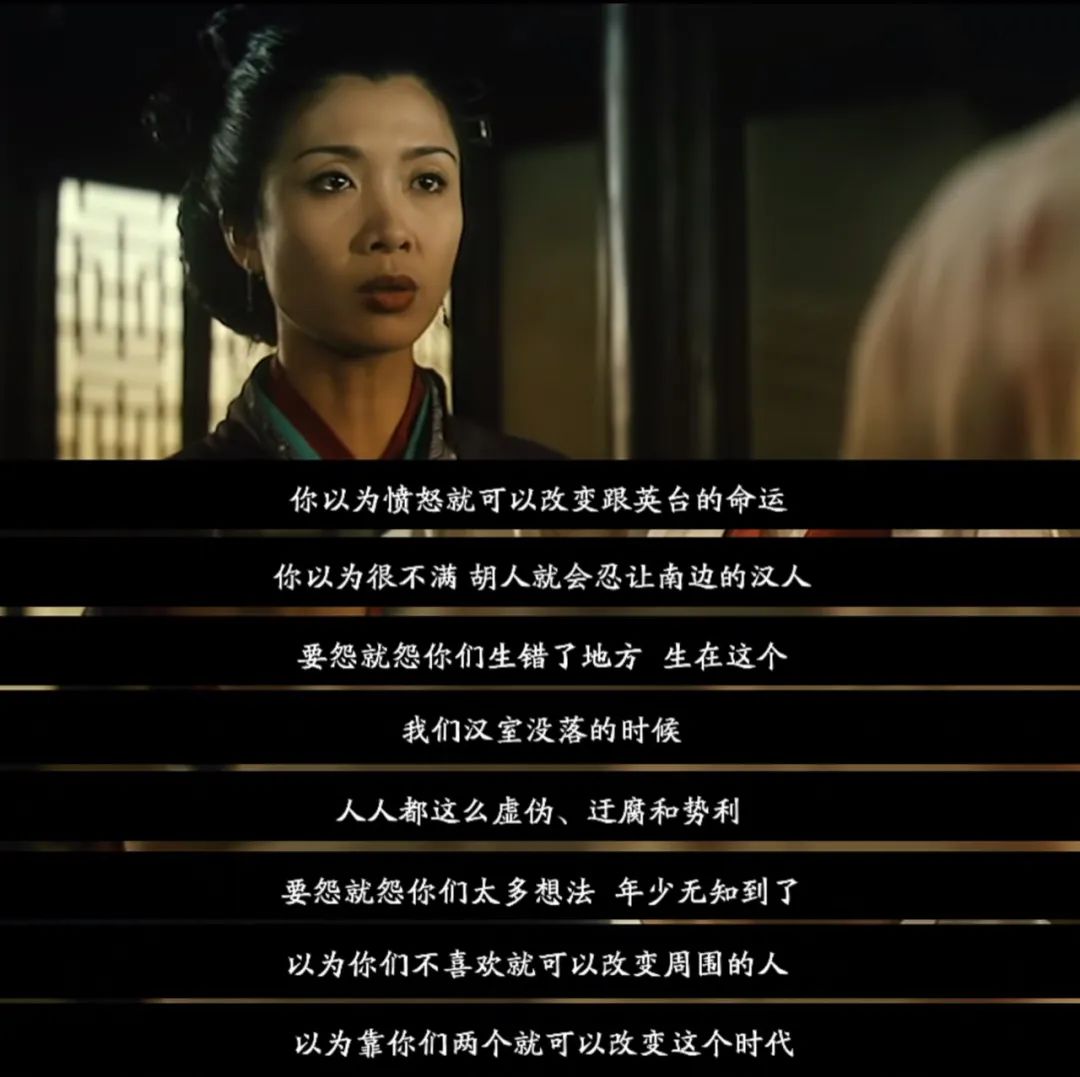

梁山伯生命垂危之际,祝母逼迫梁山伯写绝情信,并冷言指责梁山伯的无知愚蠢。

祝母将一切的罪责转嫁给所有不顺从的人,转嫁给时代,为自己的软弱和虚伪找理由。

而梁山伯看透了她的虚妄,说道:

你不过是在自怨自艾。

祝母震惊之下,更不愿相信,她必须坚定自己所信的,否则就意味着否定了之前的所有,只能继续欺骗下去。

梁山伯的死,促成了祝英台最后的反抗,她用裹在嫁衣里的丧服完成最后的抗争。

这个爱情的悲剧之处恰在于此,父权最终还是碾死了他们,他们用生死证明了爱情,却最终以失败告终。

父权的阴霾始终未曾散去,正如徐克在故事中特意设立了一个情节,让马文才始终没有出现。

《梁祝》里,马文才虽然是一个从没出现的人物,但能感觉到他无时不在。

他决定了祝英台应该去书院,配得上马家。

也决定了祝英台早点回来成亲。

他的权势决定了祝家一家人战战兢兢,趋炎附势......

而对于梁山伯,他更是不用出面,只是三天的纳吉礼,就让梁山伯退让一边。

在这场爱情悲剧中,他是欺压在祝父之上更大的主宰者,他不用出现,就已经造成悲剧的诞生。

徐克有意如此,是为了抽象化马文才这个角色背后庞大而腐朽的封建制度,对父权进行更深刻的抨击与唾骂。

讽刺的是,徐克有意凸显的一面,如今被一层层地剥离践踏。

《剑蝶》《新梁山伯与祝英台》等作品故意美化马文才,改编成烂俗的三角恋,引得有人为马文才叫屈。

甚至现在,多少人在网络上对梁祝情表达不满,认为“祝英台就应该找门当户对的马文才”“梁山伯就是凤凰男”……

千百年冲破的门第阶级,如今在被一些人一砖一瓦地垒起来,筑建的越发牢固。

电影《梁祝》里,若虚大师劝祝母收手,以鲤鱼做比,让祝母放梁祝远走高飞。

祝母回答说他们无法适应外界规则、会死的,囚在池塘中是唯一生路。

而若虚大师的回答是:

世上根本不应该有池塘。

她当年红遍中国,因“没钱就去中国”引众怒,这4位后来活成这样

点击右上方关注,解锁每天好文章在娱乐圈这个“大染缸”中,可以说是“近朱者赤,近墨者黑”,不少韩星在中国发展的同时,还发表着不当言论,引起网友公愤。下面我们就来盘点几位曾因一句话惨遭中国封杀的韩国明星。说起张娜拉,不少80、90后的网友们再熟悉不过了,曾因与苏有朋合作一部古装喜剧《刁蛮公主》迅速走红,凭借可人的外表收获无数中国粉丝,这也使得张娜拉的人气源源不断!娱乐天地2023-10-25 21:41:080000韩国恋综揭示爱情的秘密,别人关注成人电影女演员,而我却看哭了

本文素材来自于网络,若与实际情况不相符或存在侵权行为,请联系删除。大家好,我是一位专注推荐深度好片的拳姐。说到恋爱综艺,韩国的表现可谓出类拔萃,甚至有些人认为它们比韩剧还精彩。在过去,有过像《换乘恋爱》这样的综艺,被戏称为“恋综天花板”,专门撮合那些已分手的情侣。还有像《快乐酷儿》这样的综艺,大胆地聚焦于LGBT群体。娱乐天地2023-09-29 19:05:010000事实证明,已经“消失”23年的牛群,已经走上了另一条孤寡的大道

阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。“如果现在让我给冯巩磕一个头,就可以返回春晚,我立马就给他磕一个。”这是当年牛群在参加鲁豫有约时发自肺腑说的一句话,也许这时他才终于后悔,如果自己的当年不折腾,好好说相声,他的生活绝对不会变得这么落魄。娱乐天地2023-09-02 03:08:010000王博谷:嫁小7岁巴图生2子,拿下婆婆宋丹丹,风光背后也有辛酸!

说起婆媳关系一直是人们的一大难题,因为在亲密关系中存在着无数的矛盾。就好比父母的爱以及未来伴侣的爱,两者就会存在冲突。但双方都想要占据本人更多的时间和感情,从中就会存在人们所说的“婆媳关系”。不论是光鲜亮丽的明星,还是简简单单的普通人,都会面对家庭中各种各样的事情。即便是人们感到最为亲切的宋丹丹,也会有这样的烦恼。人人熟知的宋丹丹是《家有儿女》中的刘梅,又或者是小品中的“白云”。娱乐天地2023-05-31 11:24:340000露大腿,一脸凶相,这一回,40岁的孙俪,终究还是被“养生”反噬

开始阅读之前,动动您发财的小手点点“关注”,可以收到更多精彩推送~感谢您的关注和点赞!孙俪,无疑是一位备受瞩目的实力派演员。她在影视作品中的出色表现赢得了观众的一致认可,然而,近来,她的戏外造型却引起了公众的吐槽。在品牌商活动中,孙俪频频成为公众关注的焦点。尽管在演艺圈中以出色的演技著称,但她的穿着打扮却引发了一系列争议。公众纷纷对其在活动中的造型表达出疑虑,甚至有些嘲讽。娱乐天地2023-12-18 14:31:470000