私生女的无身份困境,使她们变成“坏女孩”,困在道德的境遇

“社会关系中最重要的亲属关系是根据生育和婚姻事实所生的社会关系。”在父权制下,婚姻和家庭是确定孩子与其父母亲属关系的主要手段,由婚姻而组成的家庭中所生育的孩子,才被认为是合法的,否则,这个孩子将被认为是私生。

换言之,在双系抚育社会,孩子在除去母亲之外,必须去认一个父亲,“以父命名,无父为私生。”父亲成为孩子获得合法社会身份的必要条件。

在父权制度下,父亲不详,或者不在正常婚姻中所生育的女儿会被嘲为“私生女”、甚至被冠以“野种”等更为恶毒的标签。于是证明自身价值、得到他人认同,成为私生女们获得个人身份的努力方向。

但在女性电影有关私生女的“自我身份找寻”的表达中,独生女们并未表现出“父亲是其身份确认的重要角色”的认知,也未曾对父亲存在的意义进行追问。

如电影《春潮》中的私生女郭婉婷,作为一个“不知其父”的女孩,她与母亲与姥姥的交流中从未主动追问自己的父亲是谁。而关于自己的“身世”,她向母亲提问的是“我没有喝过你的牛奶?”“我是从你的前屁股还是后屁股中出来的?”这类问题。

在电影《血观音》中处于“亲姐为母”尴尬境地的棠真,也从未追问过自己的父亲是谁。女性电影中“私生女”们获得自己身份的方式,并不是寻找那个未曾谋面的父亲,而是试图通过自己人格、精神、行动乃至金钱上的独立来证明自己的“女儿”身份。

如电影《过春天》中的佩佩,作为一个由大陆“小三”与香港原住民所生的“单非仔”(指父亲是香港居民,母亲身在大陆的孩子),每天穿行于深圳和香港两个大城市之间,每天进行着语言与身份的不断切换。

独特的地理位置与残破的家庭,使得佩佩对自己的身份缺乏认同。而她“过春天”的原因也不单是为了凑齐去日本的机票,更深层的原因在于对自身价值以及自我身份的确定。这在影片中体现为,当她攒够去日本旅游的足够的钱后,并没有马上停止做水客的生活。

因为在做水客的过程中,佩佩既看到了自己的价值,又从“天涯沦落人”般的水客大家庭中感受着家的温情。

又如电影《嘉年华》中在旅店打工的黑户小米,因为没有一张身份证而使生活举步维艰。随着故事的发展,在目睹一起性侵女童案后,小米对拥有身份证的渴望越发强烈,甚至不惜用证据威胁坏人的方式来获得办身份证所需要的钱财。

身份证作为个人身份的证明,在这里也被创作者赋予了重要的象征意义:它象征着残酷的社会环境给女性群体带来的压迫,而身份证的缺失,则象征着女性在父权制社会结构中身份意识的丧失。

在女性电影中,“私生女”们的困境主要来源于自我身份的认同以及自我价值的认定。为了对自己身份以及归属进行确认,私生女们做出了一系列的努力,但是父权社会不允许脱离父性家长监护的“法外”女儿存在。

因而,无论是独生女还是私生女,其对父权制所作出的种种反叛与挑战,并没有将其彻底地解放出来。而被置于父权制话语体系下的另一重“坏女孩”的道德困境之中。

出生伊始,女儿就被父母们以一个“合格的”女性、一个贤妻良母的候选人的标准,来进行社会性别的塑造。在“男主外,女主内”的价值判断之下,女儿的活动范围被极大的限制在家庭之中。

在家庭中她必须是一个服从父母意志的乖女,她的妆容服饰以及行为举止必须合乎规范,她必须要温顺、懂事、含蓄、安静。如果背离这些传统意义上的女性特质,她就会遭到训斥,就会被冠以“坏女孩”的称谓。

清末著名学者金天翮在《女界钟》中就曾提到三千多年来,对中国女性的道德要求一直集中在个人私德方面,“公德直可谓之未尝闻也。”、“女子之道德惟何?曰孝行、奇才、明才、敏腕、皆附属于公德之下。而公德其无上者也。”

而男权社会之所以执着于对女性“女性特质”的塑造,是为了“将女人置于一种永久的身份不安全状态,或更切确的说,一种永久的象征性依赖状态,她们首先通过他人并为了他人而存在,作为殷勤的、诱人的、可用的客体而存在。”

符合男性这一要求的女性被男性归于“好女孩”的行列,反之则被视为“坏女孩”。“好女孩”代表着符合男性幻想的女性形象:她们纯洁、懂事、娇羞、听话,是适合组建家庭的对象。

而“坏女孩”则是危险、诱惑、放荡的代名词,对于这类女性,男性既爱又惧,因为很难对这类女性进行控制,所以她们被男性排除在理想伴侣之外。男性视野中的“好女孩与坏女孩”在商业电影体现为“圣女与荡妇”这两种差异明显的女性形象。

在性别不平等的社会,电影总能够反映、揭示甚至操纵社会对性别差异的认识。而主流商业电影作为父权制意识形态的集中体现,始终把女性置于视觉中心地位,影片中的女性角色承担起男性以及电影院观众共同的欲望能指。

主动观看的男性,与被观看的女性,成为其电影叙事的主要模式。女性电影则致力于对主流商业电影语言和机制的抵制、改造与利用,使女性远离视觉中心,打破传统电影看与被看的二元关系,使女性不再成为被窥视的对象。

因而女性电影中的女儿形象多半都是男性眼光下的“坏女孩”的代表,但在女性电影叙事中,“坏女孩们”恰恰是具有现代女性意识的、敢于斗争的“好女孩”。“坏女孩”的“坏”主要体现在“身体”和“精神”两个方面对传统女性气质以及男权社会幻想的女性形象的背离。

首先,对身体的支配以及身体的物理活动范围上她们大胆尝试:游走四方、装扮身体、享受情爱。

如《七月与安生》中漂泊不定、无拘无束、流浪天涯,“解放天性”不愿穿胸罩的安生;《黑处有什么》中装扮成熟、叛逆独立、渴望远行、最后离家出走的留级生张雪;

其次,在精神上,“坏女孩们”往往洒脱独立、拥有独立的人格以及更加成熟的婚恋观:恋爱不再是导向婚姻的必然结果,男人不是最终的依靠对象。

如《找到你》中事业成功、性格强势、与前夫争夺孩子抚养权的律师李捷;《七月与安生》中放弃与不够爱自己的男友成婚、出走家庭的七月;《相爱相亲》中性格直爽、经由外公迁坟事件体会爱情,放走男友的薇薇等等。

“坏女孩”不愿按照男性真实或假想中的方式来塑造自己,而是以女性特有的生命体验来探索人生。

但在这个过程中,由于父权制文化的规训,使得女性很容易陷入为社会所不容的道德困境之中,而在这种人言可畏的社会环境之下,“坏女孩们”并没有、也做不到“坏的彻底”。

而当下社会环境对“坏女孩”道德层面的“坏”的标榜仍必须被主流意识形态、消费社会、媒体、大众都可以接纳的现实考量,这就使得“坏女孩”形象的创作,仍然受制于男性话语的接受程度和接受角度。

“坏女孩”在成为一种时代意象的同时,也只能以“坏”流行。在大众文化居于主导地位的消费时代,坏女孩们或许终生都将在“好与坏”的生命体验中挣扎。

关注我,为您带来更多精彩内容。

6位分道扬镳的网红,昔日好闺蜜单飞离开,利益分配不均员工跑路

盘点6位分道扬镳的网红,利益分配不均员工跑路,昔日好闺蜜单飞离开,大火后不顾情分另起锅灶,其中一位师徒闹掰,删除合作视频惨遭被刺,到底是哪几位网红,是什么导致他们解散,娱乐天地2023-07-22 18:12:050001众多女星被骚扰时男星的反应,有人出手有人看戏,造就经典名场面

文|凹脸的外星人编辑|凹脸的外星人娱乐圈中的明星都是青春靓丽,耀眼夺目,收获无数粉丝的喜爱。但都会不可避免地会拥有一些疯狂的粉丝。甚至在一些场合中,受到狂烈追求甚至是骚扰。在多数情况下,女明星遇到这种状况就会尴尬不已。而此时,身旁各种男明星的反应成了大家所关注的事情,有的就形成了“名场面”。下面让我们来看一下各种男明星的不同反应吧。娱乐天地2023-09-21 16:41:180000审视《曼达洛人》的播出背景和剧情构造,解读其背后的创作意义

迪斯尼于2012年以40.5亿美元收购卢卡斯影业,看重的是《星际大战》系列在品牌、电影、电视、周边玩具,与主题公园的获益能力。而随着迪斯尼帝国日渐庞大,《星际大战》系列在迪斯尼的规划下,除了传统的电影、玩具、主题公园外,也开始有了电玩、动漫,最后推出真人电视剧《曼达洛人》。娱乐天地2023-05-08 15:57:560001何超盈为女儿庆生,花费百万办洋娃娃派对,98年老公长相酷似鲜肉

前段时间,赌王何鸿燊的女儿,香港知名女富商何超盈通过社交账号晒出了一组照片,内容是为女儿荷包蛋庆祝四岁生日的画面,而这组照片曝光后很快也引起了网友热议镜头中何超盈与丈夫辛奇隆站在一堵由气球搭建的粉色城堡中央,何超盈的手中还抱着女儿,年仅四岁的荷包蛋此时身高已经将近一米,发育十分不错,而不论是何超盈还是辛奇隆,身材颜值都非常高,俊男靓女的组合堪称赏心悦目娱乐天地2023-09-04 17:24:060000真的说到做到!刚刚,薛之谦演唱会退票细则公布:外地歌迷报销酒店机票火车票

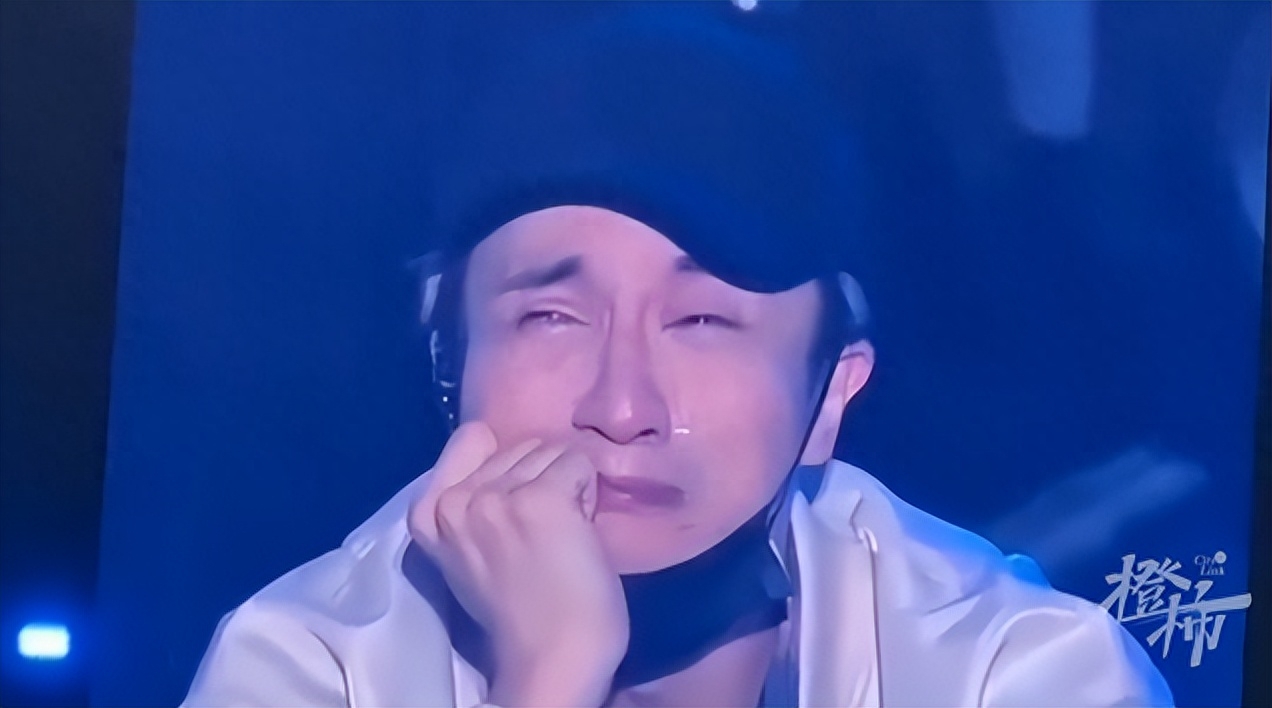

9月10日,薛之谦成都演唱会,因突发39度高烧,扁桃体发炎严重,导致中途被迫取消演唱会。虽然因病不能完成演唱会,但为了不让远道而来的歌迷们失望,薛之谦还是强撑着带病的身体,在台上与粉丝互动大合唱,现场痛哭,承诺将退票并且承担外地观众的交通酒店费用。刚刚,薛之谦演唱会主办方潮石音乐发布《薛之谦“天外来物”巡回演唱会-成都站9月10日场后续解决方案》:网友:说到做到!退票方案很详细娱乐天地2023-09-13 19:13:170000