国产电影中的“他者”,尝试消除身上的威胁,赋予正面意义

“他者”、“自我”是西方哲学一个永恒的话题,对“他者”思考的深入离不开黑格尔、海德格尔,但此时的“他者”依旧处于一个被动消极的位置。

直到福柯、拉康、德里达、波德里亚以及德勒兹等后现代哲学家,都开始在尝试消除‘他者’身上威胁和幽灵气息,为赋予其以正面积极的意义而进行了不懈努力。

波伏娃发现了“他者”的主体性,认识到了“他者”身上所具备的解构主体权威的力量。波伏娃认为,两性之间的关系绝对不该处于决定与被决定,主体与客体的二元对立关系,而应该是一种稳定地互为依赖的最佳状态,有必要达到一种和谐地“相互性”关系。

在代表作《第二性》的上篇,波伏娃一直通过各个不同的角度反复论证及强调女性“他者”身份的既定性,这里的“他者”针对男性而言。

社会性别理论自20世纪90年代以来于西方兴起,是后现代主义理论背景下,对包括女性在内所有‘边缘属群’问题的整体性的‘有效范畴’,是对女性主义所进行的统一性、批判性的反思。

性别理论认为,“他者”是一个庞大的综合体,不仅包括女性,还包括老人、孩子、有色妇女、阶级和种族。

“他者”问题和性别理论实质上并没有多大区别。当代生态批判学者劳伦斯·布伊尔认为,生态女性主义涵盖的是对将自然作为女性的父权式再现的批判。

“作为新兴理论思潮的生态女性主义,不仅关注到性别与自然研究之间的关联,还进一步敞开视野,将所有二元性的对立与压迫纳入到批判范畴中。”

再结合生态女性主义学者所提出的“女性和自然是一体的”、“要观照女性、弱势群体以及一切生命或非生命群体的权利”的理论观点,尝试将王君正电影作品中的书写主体——女性、儿童、老人、自然、动物进行并置式探讨,他们共同构成了王君正电影作品中父权话语体系(男性、工业化、强势群体)的“他者属群”。

在生态女性主义学者看来,女性气质与自然特点相似,自然危机问题的根源来自于男性,并非人类中心主义引起的。自然同样作为男性的“他者”而备受困境,虽然这种观点刻意的忽略了女性在利用征服自然过程中所扮演的角色,但在结合电影文本进行分析时,具备一定的参考意义。

生态危机本质为现代工业化危机的一种自我呈现形式,但受资本逻辑的驱使,现代工业则以无止境获取利润为目的,逐渐与服务人的初衷相悖,割裂了人与人、人与自然的和谐关系,引发生态危机等灾难性的严重后果。

人类在追求社会高速发展的同时,一度忽略了对自然生态的维护,忘却了人与自然息息相关,本就是命运共同体的内核。工业化与自然显然是对立关系,由此,可以将自然看做现代化进程下的“他者”来进行探讨研究。

根据王君正电影以及导演的个人生命体验,这些影片并非局限于性别对立的探讨,而是将研究视域放置的更为广阔,探讨的是全人类以及所有生命个体的生存现状。女性主义视角下,生态危机是时代的产物,是父权话语体系之下的产物。

由此,我尝试将女性主义的“他者”理论引入并进行适当延展,将现代化和自然与男性与女性之间的关系进行并置分析。

《应声阿哥》中的主人公小男孩京京来自大都市北京,具有浓厚的城市话语和色彩,给这个原本静谧美好的山区带来了强烈的介入感和打破感。

作为地质人员的京京母亲因自己工作的需求到此地进行勘探考察,预示这个生态空间以后极可能被进一步开发,说明此处完成现代化进程,即将被城市话语侵占的警报已经拉响。景颇山也就此成为了工业化进程中的“他者”。

《山林中头一个女人》中原始的生态山林不停地被伐木工所开采,当视听语言反复的聚焦在人类征服自然的这一行动上时,说明了自然只不过成为人类生存、推动现代化进程的工具和资源。影片将主动性的陈述视角交付于城市话语。

女大学生这一城市话语的代言人,冷静地旁观审视着过去的这里所发生的一切后便悄然离开。城市化语、工业化进程加速进行着,自然环境却遭受着无尽的重创。

影片中不断砍伐林木的伐木工人,冬天伐木春天又到妓院释放,自然和女性成为男性群体摧残蹂躏的不二对象,这一点正是符合生态女性主义学者所提出的——解放女性和解放自然是一体的不可分割的,同时男性自然化作为工业化社会的掌权者和发言人。

生态女性主义学者认为,“父权话语体系之下,男性对女性造成的压迫和对自然的形成的破坏间相互照应。由此认为解放女性和解放自然一体不可分割,女性被认为比男性更接近于自然,而男性伦理的基调则是对自然的仇视。”

在男性为主的人类中心主义进行剥削自然的时候,也可以同理看作自己剥削与自然同等命运的女性的行为。

《女人TAXI女人》中两位女主人公乘着出租车不停奔走于都市的街道,两侧鳞次栉比的高楼大厦正是现代化进程的典型性象征,在高速狂奔的现代化进度的都市丛林中,生态环境被不断榨取如小街纷飞的落叶般荒凉凄清,男性作为警官这一执法掌权者的形象面世。

身为植物学家的秦瑶如同被征服的自然一般显得柔弱无助,自然和女性便像是无处逃窜的“他者”,变的愈加仓皇与无助。女性和自然被归于同一位置上,作为边缘和附属的物品而存在。

影片中两位女主人公在一片芦苇荡间呼吸着自由的空气,享受着久违的自然气息。而自然生态环境在影片中作为“乌托邦”短暂停留过后再无踪迹,由此可见,女性和自然便是作为现代化进程中的“他者”存在,并一直面临着种种严肃的生存困境。

“性别理论提出,‘他者’实质上也包含所有的边缘属群,如妇女、孩子、老人、有色人种、被排斥的阶级和种族等。”

对老人而言,随着年岁增长,自然退出了社会权力中心,未成年的儿童也并未具备这些权力,因此社会秩序和法律为代表的“父之名”必然是属于其他人的。

也就是说,父权制下的权力不属于男性老人和孩子,他们都成为了男权制度及现代化进程这些强势群体下的“他者”。老人与孩子其实共属一个“父亲”,他们都是社会象征秩序的“孩子”,二者如同女性一样,同样受制于父权社会象征秩序的约束。

生态女性主义学者看来,男性一直以强者的面貌和姿态自居,这正是人类中心主义的表现,是因为女性的善良及儿童的纯真净化了世界。她们还提出,要维护女性以外的弱势群体的权利,坚持去中心化,积极地倡导爱、关怀以及公正的伦理价值观。

这里的强势群体,不片面的指男性,而是指基于女性主义并产生于父权话语体系之下的掌权者们。由此,笔者基于王君正导演作品的主题内核,将老人、儿童、动物作为强势群体的“他者”来进行分析。

王君正电影作品中的儿童形象被大众广为知晓,但老人这个角色常常被忽略。影片《苗苗》展现了孩子们在学校开心向上积极乐观的一面,但同时也让我们看到了儿童作为校园这个社会空间中的弱势群体,被校方制定的规则所束缚着天性、被长辈压抑着行动现状,真实的勾勒了儿童成长过程中在校园所遭受的种种困境。

电影《应声阿哥》中的主人公京京作为北京城市里长大的儿童,由于自身没有自我甄别意识,作为弱势群体的京京,都市话语及工业化进程所代表的强势群体,城市里养尊处优的各种恶习性也就将京京进行了彻底的“异化”。

影片中的麻双奶奶是唯一的老人形象,正如影片中孤独的老黄牛一样,麻双奶奶辛劳的抚养孩子们,但总是孤独一人守着老山守着旧宅守着孩子们。

老人本就是弱势群体,更何况女性老人,她们的权力随着年龄的增长逐渐被剥夺,慈爱、付出、包容成为了这些老人的生命标签,身体能量的骤减、社会身份的缺失直接造成老人晚年的孤独与辛酸。

《山林中头一个女人》是围绕着主人公老倪头展开的,年迈的他回忆起当年的所发生的一切懊悔不已,但也无能为力,人老去后如同那绵延无尽的雪山和林区,一片荒芜、极尽寂寥。当年正值壮年的老倪头却也因为身份的式微导致了悲剧的不可挽回。

由此可见,弱势群体存在于各个年龄段及身份间。《女人TAXI女人》中也设置了一个“寻爱老人”王教授。这个角色看似和影片的主要内容关系不密切,但这一闲笔实则渗透着导演王君正对于弱势群体强烈的关怀。

年过六旬的王教授,本该安享晚年与妻儿相伴,但却孤独一人在戏谑地寻找丢失的爱人,但爱人究竟是谁?去了哪里?

显然疑惑这并不是最重要的,导演塑造这样一个角色,或许是希望观众可以看到像迷惘的被社会排挤的女性一样的弱势群体还有很多,他们终日流浪,无所依靠,沦为强势群体的“他者”。

儿童的成长是作为父权话语体系的“他者”不断处于困境中的悲剧过程。而儿童题材影片《天堂回信》中王君正导演更是直接将主人公安排为爷孙俩,影片中导演呼吁大众关爱弱势群体的意图达到顶峰。

电影中的小男孩晨晨也是个北京出生的孩子,吃穿不愁,懂事活泼,但童真美好得到体现的同时,导演更想给我们传递是儿童成长过程中所必经的苦痛与磨难。

晨晨与突然到来母亲之间的摩擦与隔阂,与自己心爱的宠物之间的相处与割舍,以及影片最后晨晨在爷爷生日之时,却被迫与陪伴他成长宠爱他的爷爷阴阳相隔。成长注定是悲剧性的,儿童在成长的过程中所面临的长辈苛责,心爱之物与依恋之人的离别等都是他们作为弱势群体所无法改变和挣脱的。

影片中晨晨母亲的到来,爷爷丧失了话语权,家中的掌权者转移到了“以父之名”的母亲身上。晨晨随着爷爷送信,在得知收信人去世已久,人去楼空后,爷爷生命限度的警报便响起来,而生命不定时的终结便是老人所必须面临的最大困境。

冬日早晨,晨晨载着爷爷穿梭在老北京的城墙街道,一位年迈老人慈爱的盯着这幅温馨画面流露出羡慕之情的这一设计便预示了后面的情节,而影片中悲情的创伤基调和导演沉重的现实主义思想也由此奠定。

老人仿佛就是老去后的晨晨,而他整个青壮年时期都被抹去,童年时代如同老年时代一样,都是被忽视被约束的存在。女性与动物在压迫体系中具有同构性。

从女性主义、生态女性主义、素食生态女性主义的发展脉络来看,女性主义作为一种极具包容性的批评性话语,能够在性别压迫与其他各种形式的压迫之间建立系统化的联系,旨在结束所有形式的压迫,关心一切处于从属地位的“他者”。

素食生态女性主义者指出,对动物的压迫和其他形式的压迫具有同等重要的意义,由此在阐明物种关怀同性别、阶级、种族和自然等关怀同样关键的基础上,有必要将非人类的动物纳入到生态女性主义的分析范畴中。

《应声阿哥》中的大黄牛像景颇山的麻双奶奶和孩子们一样的淳朴善良,但也遭到小主人公京京的攻击,京京与大黄牛这二元对立关系,使得大黄牛成为了“他者”。

同样的情况出现在《天堂回信》中,晨晨的小爱宠荷兰猪显然与影片中的儿童和老人相处的十分融洽,他们是和谐共生的关系。

当掌握家庭话语权,父系社会代言人的晨晨母亲到来后,家中人类与动物之间的管制与从属地位显现,母亲对荷兰猪进行了一系列言语与行动的摧残,并最终导致荷兰猪的死亡。人类中心主义下,动物的“他者”身份时时刻刻被得到验证。

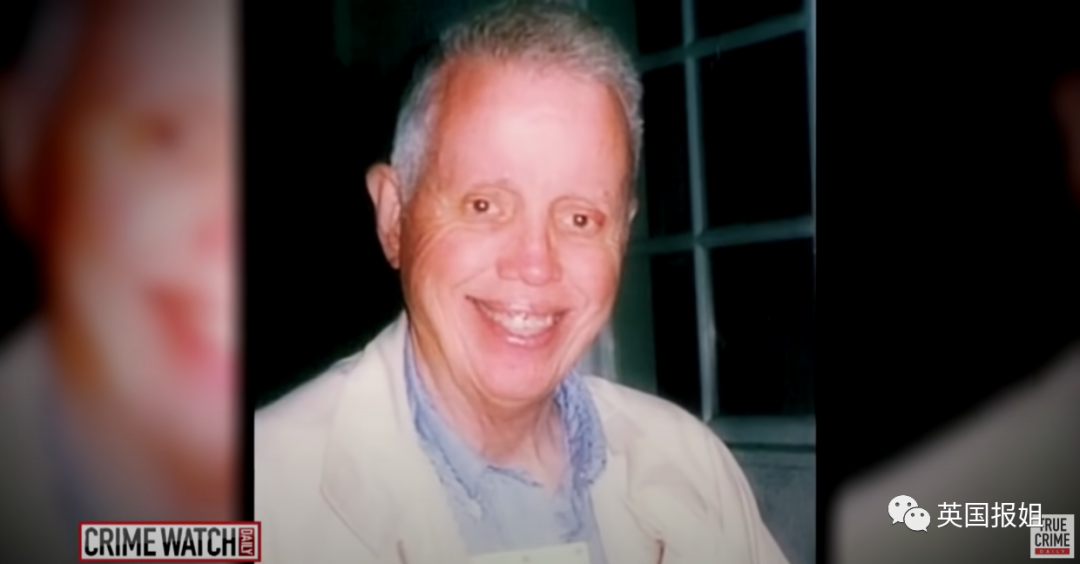

好莱坞82岁德高望重的老师,私下睡遍全美连环杀人犯……

九年前美国有一个非常离奇的案件,现在拿出来看仍然让人觉得十分震撼。故事的主角名为哈利·麦乔,他住在好莱坞,曾是一名德高望重的教师。他深受爱戴,周围几乎所有人都很尊敬这位温文尔雅的老人。2014年2月10日,麦乔的朋友注意到他没有像平时一样出门吃早餐,十分担心——已经82岁的麦乔一生都没有结婚生子,这个年纪的老人没人照顾,出什么意外都有可能。娱乐天地2023-07-20 15:59:290000春晚一夜成名的他,意外坠楼变智障,被妻女抛弃,情人照顾他21年

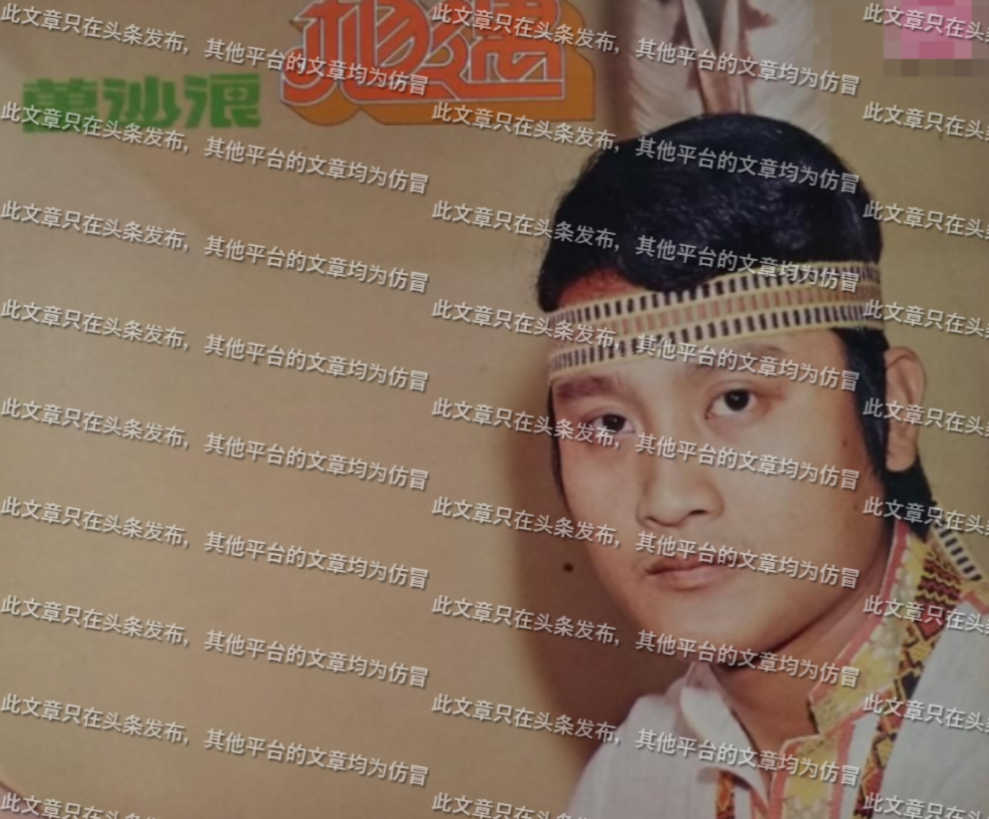

他是国内以原住民身份出专辑的第一人,1972年的风云人物之一,春晚上和韦唯演唱的《相聚在龙年》更是让他成为家喻户晓的男星。他就是中国台湾省歌手万沙浪。然而谁能想到,曾经站在聚光灯下受到无数人追捧的巨星万沙浪,竟然因一场意外成为了“智障”,失去了最基本的行动能力。不仅如此,妻女在得知他身患重病后竟然不管不问,甚至还把其全部家产拿走了。娱乐天地2023-07-27 11:04:340000又一位女星被捕入狱,吸毒成瘾,3次坐牢复出:还不封杀?

文|潇湘十二楼编辑|潇湘十二楼出道即巅峰,台湾一线女星,意外出道之后,一路绿灯,凭着清纯可人的“初恋脸”,一度被称为“台湾第一美人”,在那个时代,她的名字,几乎无人不知,她就是台湾女星——萧淑慎。可从巅峰到陨落,短短几年时间,几乎让她喘不过气,三次吸毒,三次坐牢,被网友调侃为“娱乐圈毒后”。娱乐天地2023-09-04 10:41:530000周传雄老师的感谢,宛如一场及时雨,孟姐看到热搜快感动哭了吧!

哈喽,大家好,我是徐白。警报响了两天,今天终于迎来了一场及时雨!无心插柳柳成荫,古人诚不欺我!没想到在跑男车上无意中跟深深唱的一首歌,会成为把孟姐拉出恋情热搜的及时雨。下次演唱会周传雄老师请孟姐深深一起去当助唱嘉宾吧!快乐氛围拉满了!孟姐身上的热搜属性暴露无遗,这次热搜,虽然存在一些争议,但是大部分网友对此评价就是,ALL,孟姐cp有哪对磕哪对。娱乐天地2023-12-12 11:09:080000

正在请求数据,请稍候!

正在请求数据,请稍候!